认识蓝正辉是一件既偶然也必然的事情,这种偶然和必然在今天互联网时代里分分秒秒都在发生。只是这里有一个有趣的现象是,有很多相识是包括偶然和必然在内的,比如说像我与蓝正辉的相遇,尽管以前未曾谋面,但因为大家的某种专业或爱好活跃或潜伏在同一个网络社交平台亦称圈子而使这种相识成为必然,我想多说的是,世界上所有的相识似乎都是偶然也必然的,但是“了断”却是绝对必然的,因为志不同道不合,因为人品和价值观,因为智慧短缺和沟通障碍等等。呵呵,话题走远了,请容我另作文再叙,此刻言归正传,让我们来说说蓝正辉和他的艺术。

蓝正辉被称为中国重水墨的开创者,重水墨?哈哈,光就名字就有嚼头。艺术界的重口味吗?四川出来的蓝正辉似乎离这种说法不远!五十年代末出生、成长于中国最特殊的时期、后又飘洋过海、再回归的艺术家经历了人生和精神的各种历练之后似乎别无选择了,有的人为此能量被消耗殆尽,有的人却积攒了神奇般地能量,蓝正辉似乎属于后一种。在最传统和最当代之间,蓝正辉用他这种神奇的能量以“重口味”的方式挥洒出属于自己的艺术世界,自创水墨的体能表达和抽象结构表现方式;无论是一种探索、一种已经被列为成功的范例、还是一种无极限的挑战,蓝正辉的尝试和努力都可值得在今天当代艺术生态如此良莠不齐、泥沙俱下然而沸沸扬扬的喧嚣背景下被严重关注的。

2003年广东美术馆兰正辉水墨疾走个展

2008《胜利》180cmx97cm 宣纸水墨 2008

2010.02.04多伦多艺博会

2006《律动:气韵山色》(中国美术馆展览现场)

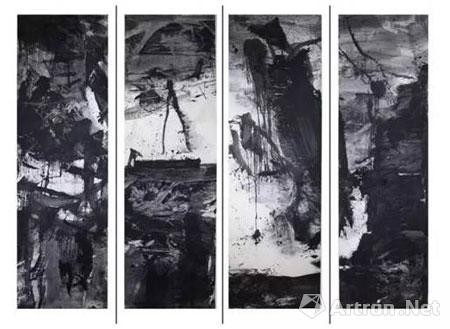

2011 山有木兮 水墨宣纸裱布 900cmx600cm

F85有光 96cmx178cm 2014

(为方便阅读,以下对话蓝正辉简称为蓝、何宇红简称为何)

何:蓝正辉,很高兴认识您。说实话,接触到您的重水墨对我(相信其他人也一样)来说真是一件很新鲜的事,因为当我们习惯了当下的西方当代作品和中国传统水墨,突然看到您的作品确实有令人眼前一亮的感觉,请问您是从什么时候开始这种创作风格的,它又是怎样产生的?

蓝:其实关于水墨的发展问题,国内已有的迷惑有目共睹,主要的问题似乎总觉得水墨的当代性不是那么容易,所以每个人都在找自己的出路,有些人想另起炉灶,前人都做了那么多事情了,我们是否可以寻求自己的角度呢。也就是说根据自己的一些经历、特点还有我对很多事情的看法来找到一条适合自己的道路。我觉得我很小的时候看问题就比较喜欢归纳,我喜欢数学,喜欢一些哲学和很本质的东西,所以我看问题不太去看枝枝叶叶或者太具体的细节,特别注重寻找本质的东西,在整个思路上我有了一些伏笔,或者说趋向性,养成了比较整合的思维方式。我的大学毕业论文中谈论到中国的艺术不够热情,不够饱满,不够豪放,不够深厚,不够浓烈等等,我总觉得哪儿都不够,这已成为我内心的一种需要。

从开始的时候我就觉得艺术应该比较strong一点,比较power一点,比较浓重,比较厚实,因为在中国水墨中,那种所谓中锋用笔,那种很柔弱的情景,很难表达出现今人的情感和视觉力度。所以我觉得水墨要改造,有往浓烈方面走的需要。之后自然受到了一些阻力,学校、官方、当局不太喜欢我们思考这么多问题,给我们施加了很大压力,因为我不太愿意跟别人对着干,我也不愿意抢谁嘴里的肥肉,我想要找一种比较纯粹的东西,所以从1986年到大概2003年,我花了大概十几年的时间,做了另外一套研究,叫符号结构的研究。这个研究我做了十七、八年,我也不知道有什么用处,我就只知道对基本符号结构的展开和推演。大概03年时,我把整个研究改名为线性结构的意味和可能,讨论的是各种结构产生的立场,角度和相关性问题。

何:嗯,从您的个人风格来看,我觉得您是一个比较宏观性的人,比较喜欢从一个大的角度作画和看人生,其实您所说的这种东方人或者中国人的含蓄的表达方式影响到您的艺术表达方式上,就似乎导致了一些非常明显的现象,不仅存在中西方艺术差别的问题,还有比如西方艺术表达方式很容易被中国人接受和模仿,但中国传统艺术的表达方式,西方人却很难学得来的问题。

蓝:是的,其实我们上学时已经很开放了,西方的很多理论和思想都已进入中国;我在美术学院是学设计出身的,当时包括几大构成啊,各种各样的美学和思潮都已迎面扑来,所以这个时候我们就不能只是一个中国传统的问题,是一个世界眼光和国际化视野的问题,当然我们是基于中国现实,中国传统的眼光面对的国际化,所以我说我是一个很mix的、很混杂的,有马列的东西,孔夫子的东西,西方的东西,也有现当代的东西,everything,什么都很混杂,而且我们这批人大都是类似的情形。

所以落到最后就是各人找平衡找角度的问题。我在画了将近20年的符号以后,在2001年与我的导师刘骁纯先生一个的对话,突然给我打开了一个缺口,那是我重水墨的开端,也是我水墨疾走的开始,于是2003年在广东美术馆第一次展览,就叫“蓝正辉水墨疾走”,一开始玩的就比较大,比较重。接着在3年之后我在中国美术馆举办“蓝正辉体量水墨展”,正式把我重水墨的概念推向了前台,然后北京圈子的人,包括体制内体制外的人对这个概念有了新的认识。别人就问我这条线从哪里来的,是跟谁学的,其实我真找不到我在和谁学,我会跟很多人学,但我会把它们整合成自己的东西。现在这条线有很多种提法,有的人叫它气量水墨,我现在称他为重水墨,有点像重金属音乐一样,比较豪放,比较响亮,尺度也比较大,视觉能量和冲击力都很大。和传统有所区别。

到现在我们回想起来,我的这种早期的思想性和深度,对人生对现实对社会的忧虑也好,思考也好,到后来对视觉语言的把控和探究,再到后来的大水墨,这是一条线,三级跳,跳出这个结果来的。所以现在很多人在北京,在大陆开始学我的大水墨体系,但是他们要学会这套体系,或者学到这套体系的精髓可能还需要花很多时间,包括,第一思想深度是否可以进的去,第二个语言把控是不是可以驾轻就熟。是我多年的积淀对我的创作产生的影响。而不是简单的某种风格的套用。

何:其实您刚才讲到的混乱状态,就是我们这代人所经历的各种时期的波动,很像西方社会在60年代的混乱状态之后,然后他们出现了各种各样的艺术流派,像波普,极简主义等等,战后极简主义的出现就是人类对某一时期的归纳,我觉得您现在这10年的走势确实非常好,做出了很多东西,您现在的表达方式很适合当代人能接受的方式。接下来的走势您是否有可能做的更简单些呢?您自己怎么看待极简主义,比如跟您的创作风格的差别?

蓝:您所说到的极简主义,或者简和繁的问题,我认为极简主义有她的角度和方式,但我在统合水墨的时候,我前面10年其实是在做归纳,将10个事变成1个事来处理,进行归一的处理,之后很多概念比较统合了,我又在1里面含有10,就是一种包含性。极简主义可能本质上有些东西很类似,但我2006年在中国美术馆做完展览之后,在2008年到2009年左右我本来想再往简化里面走,往虚空方面走,但我的导师看完我的作品之后他有不同的看法。他觉得中国的艺术本质上是一种消减的艺术,你迟早都会去做减法。“但你蓝正辉,还可以再往上面垒”,他觉得在西方的很多方法论里面很多建构的理论应该去学习,而不要过早的去做减法。所以我大概从2010年开始了另外一个十年的探索,体能空间叠加的探索。原来是十个变成一个,现在是一个变成十个,我再倒过来做更繁复更有涵盖性的思考。但是有些人看不懂,觉得我不那么整合了,太零碎,但也有些人就认为我的画现在更有味道,更有情趣,更有内容。我现在在一种打散的状态之中,从简又回到繁。但我最终可能还是会回到简上面去。我在不断地摸索拉锯之中。我以前很少用小笔,最近用了很多小笔,多元的东西介入我的画面,我想再重新整合。在反复的拉锯中提升,要恰到好处,我觉得这个非常重要,尤其是对于中国艺术家来说。简不是简单,而是精炼,繁也不是繁杂,而是丰富。所以在这里究竟掌握到一个什么度,或者说我们能量有多大,能否恰到好处的掌握它。

何:所以您这个特别好,您是顺着自己个人探索的一条路走过来的,一条有线可寻的个人的历史,而不是断章取意。我觉得极简主义在西方是个很好的东西,但我发现中国艺术界似乎有不少人在断取它,在中国的艺术史上并没有当代艺术的这一块儿,很多年轻人(艺术家)个人也是没有。他们没有经历过从简到繁又从繁到简的过程,根本没有,所以您这个路是走对了的,是极少的特例,祝贺!其实我问您的这个问题也是反问,我觉得国内当代艺术很多人做的那种剽窃的表现方式全是架空的,很让人怀疑。

蓝:是的,比如他画一万个点,或者你画几千个圈圈,几万个圈圈,我画几十万个圈圈,把原本很丰富的一个世界弄得极其无聊,我觉得是比较片面畸形,他们有没有说清楚自己的思想,就过早的开始虚无主义,过早的简化,这是需要商榷的。再加上当代艺术讲究的制作性,就可以请很多工人或用机械的办法不停地复制。中国有两个批评家也谈到这个,比如高明路谈到极多主义,栗宪庭谈到念珠,好像念经一样反复重叠反复重复。我觉得这些全都离开了艺术本身,而是用宗教的思路去解释艺术这一块,我觉得这个意义有多大,能出多少很棒的作品,还有待时间去考验。

何:这个和其他行业是一样的,提前消费,提前透支,完全是表面化的。另外现在还有一种现象,就是人们对大体积的作品的嗜好,似乎成了一种流行趋势。我一开始就想问您的也是这个,因为您的很多作品也是大体积的,这个也容易让人产生误解。您可以对此做一些说明吗?

蓝:关于大的这个问题,我觉得大而不能空,大还要饱满要有意思,我在整合的时候,首先把笔改大了,我最大的笔有三米宽,若纸还只有一米宽怎么往上画画呢?所以我的纸肯定也在三米宽以上,这种情况下我的作品自然就大了。在整合的时候我希望自己的作品有power,有一种冲击力和能量。这里面也有色域绘画与极简主义的概念。所以在一笔里的千军万马是有一个尺度来包容它的,我不会把我的一笔画的太简单化,一笔里的颜色是很丰富的,不可能只有一个颜色。这样你的情感和技法,和你要说的事都可统合在一个状态里。其实我也画小画,就一个报纸这个大小,我有很多这样的画。但所有知道我的人都觉得我的大画很棒,小画引入结构的概念一样会很棒,如果我只能画大的而不会画小画,这是有问题的。我起的小稿就巴掌大一点,或者更小,我会用很小的笔去起小稿和去做一些摸索的事情,所以大小不是问题,关键还是把事情说清楚。究竟是需要那么大,还是硬要拉扯大,如果是后者那就不太合适。公共场合或公共空间需要大尺幅,不然你放一个齐白石的小画在那里,它就不对了。我最近总说一个词,单位含量,就是单位面积里它的视觉值含量,意思是说他的思想也好,视觉也好,情感也好,他这种含量是不是足够。有些东西好大一幅,但我们可能觉得清汤寡水似的,没有意义,所以这个事也是和艺术家本身的修练和深度相关,如果是虚张声势的大家一下就可以看出来。毫无意义,毫无价值。

何:单位含量这个词很有意思,很能表达其中意味,我觉得单位含量是来自于每个艺术家自身的经历和深入思考,然后再承受了艺术的各种历练才能可能产生的诸如含金量的东西。谢谢您给我们带来这么一个很有意思也很有意义的词语!另外,我还想问您一个问题,对于中国传统绘画的未来您可以谈谈您的看法吗?

蓝:谈到这个的时候,我就想到我18年的结构修炼。我会反复推导一个很基本的结构,从一个基本的可以展开10个、20个、50个,到最后我可以做出200个完全不同的。当时我对自己的要求第一是颠覆性,第二是美感,第三是尽量简单。达到这三个要求去做很多结构的推演,当时我做了八万多个符号,很多符号是整个人类都没有触及过的。我有梳理有目录可以查到,其中很少有重复。那种结构就介于符号、几何学、建筑、图形和说不清楚的一种很没有用的东西,但很少有人探求我在结构方面做了什么事情,他们只关心其他的毫无实质性的东西。

对于中国传统绘画的未来,我觉得如果只是一味的模仿古代恐怕没有什么前途,只能在one by one往前推进的时候我估计还是有希望的,但是我们又不能离开这种传统的精神、道义和状态,所以有些人觉得前人做的已经很厉害了,我们没法做了,是要去也只能另起炉灶的时候;在变异的太远的时候,我觉得这个前途也是要打问号的,如果我们真的有本事就应该站在前人的肩膀上,哪怕只是增高一厘米那也是非常有能量、有贡献的,而不是另起炉灶和前人对着干。所以传统的发展是一个延续性的事情,而不是另起炉灶的问题,很多人说我们要真的做一个新水墨,和传统一点关系也没有,我就觉得真的很无语。离开了中国,包括水墨里色粉五色和书写性等等这些最基本的概念,然后做了一些莫名其妙的东西称作新水墨,我就觉得时间沉淀下来之后我们还经的住多少考验,能不能去和传统水墨抗衡,我觉得这多少是个问题。前段时间“库艺术”做了一个丛书,是讲当代艺术的根性生长的,有传统根基的当代艺术,他们在提倡这个事情,水墨这款就用了我的作品做封面,当然里面也收录了很多老师的作品,包括徐累,梁全等等。

谈到水墨书写性这块非常重要。我做的是大书写。任何创作最后是不是有自己的角度和位置,我觉得都要和传统发生关系,但是要不同,因为传统艺术不是我这样画的。但是我这用墨,我这种精神性是从传统过来的。在纽约很多老外觉得我的作品里有宋代精神,因为我有场景化的考量。我希望有人能读,可以进得去。不希望大家觉得这是新东西而接受不了。有的时候媒体谈到我的努力,觉得我的东西是放在中间搭一个桥梁,去做一个铺路石的作用,去做一个现当代和传统的衔接的作用,如果真的可以起到这样的作用我也很开心。在现当代和传统之间有很大的鸿沟,我们努力跳进这个鸿沟里面作一个铺垫,使得一步一步能过得来,这也算是一件很欣慰的事情。

蓝正辉与Art Central展览总监Maree Di Pasquale合影

蓝正辉与他的“水墨丰碑”在2016年香港艺博会

2015年以《重塑墨势》参加第七届纽约亚洲艺术周

徐克大导演在大水墨艺术家蓝正辉工作室

今年在巴塞尔艺博会与乌利·希克在作品合影

今年5月在美国的巡回讲演,第一站卢贝尔家族收藏博物馆,迈阿密

何:您绝对是有使命感的人,在东西方、传统和当代之间您做了铺垫,可以叫做垫脚石。我们这一代人就是有使命感,可能会被年轻人嘲笑,但是我觉得正是这种使命感才让您的东西更有分量,更有看头。我知道您好像是移民到加拿大是吗,西方绘画应该是对您有影响的,那您有心目中的大师吗?感觉自己受到过别人的影响吗?中国的还是西方的?

蓝:我02年时移民加拿大,这几年重心在纽约。关于心目中的西方大师,在美院读书时,在美国的抽象表现主义这一块儿,我很喜欢克莱因,因为他的东西有一种价值的建构。皮洛克的东西比较有勇气,但是结构非常混乱,没有多少看点。中国古代的,比如梁凯,他的泼墨神仙图对我有很大影响,画的眼睛鼻子都没有了,大笔触几块就起来了,这种东西看着真的很爽,让人为之一震,高度概括,这不是一般人做的了的,必须要有整体的把控性才可以。还有就是徐渭的东西,非常有水墨的味道。其实很多人都会受到各种各样的影响,我以前喜欢八大山人,但后来不那么喜欢了,他的笔触太老练太油。书法也是,每个时期不太一样。大概三年前我在研究空间的时候,在网上看到布鲁雷。最近他的作品卖了几个亿,那个时候他还不是这个价值,但我已非常喜欢他的东西了,后来别人说太奇怪了,用粉笔画了几个圈圈而已,但我觉得它是值这个价格的,因为我可以看到他的空间的生成和存在,有一种纵向的力量,所以当时我很感动。另外有一个在纽约的中国艺术家叫赵春翔,我也很喜欢。我在研究空间的时候,发觉他很大的特点是画完水墨之后要撒些颜料在上面,和下面完全没有关系,他要生成一种多层的概念,这个人非常厉害。所以我会找一些对我有滋养的人的东西来印证我的想法,绝不会跟着一个人去跑去学他的风格,这不是我要的,我只是从他那里得到某种启发而已。

何:诗人北岛说过:“我通过诗歌来寻找方向”。我觉得您是通过绘画来寻找方向的艺术家,请问您平时会读读诗歌文学吗?

蓝:也读一些,但不是那么系统。其实我自己也写诗,朦胧诗,我叫它长短句,我记事也喜欢用这种高一句矮一句的的方式对自己发问,我很喜欢写,喜欢自问自答来进行推理;喜欢内省,来问自己的长处短处,社会的、男女的、金钱的甚至政治的各种问题,我都会在我的笔记本里发问来寻找闪光点。记得那年移民到加拿大,我写了一句话:我把根拔起来,不知道在哪里下笔。我觉得我移民了就像是把自己连根拔起,根就像笔头一样,但不知道放在哪里。这种类似的东西我很喜欢,我会写各种各样的东西。最近十年做大水墨的时候,我也在写一些自己悟到看到的东西,有时画到一半手就停下来,拿出笔或者在手机上把一些灵感、看法和角度记录下来。我比较喜欢自省式的思考,拿破仑也是比较喜欢自省和自我思考的人。

何:其实您看到的已经很多了,只是有时需要疏远或放空,对您的创作其实是好的。我就是这么感受和认知的,因为我也在国外20年,对于自己根的疏远会更加适合于思考。我觉得,如果您那几年是在国内的话,可能状态就会是不一样的,您认同我的这种说法吗?

蓝:我02年去到加拿大,然后07年在北京建了画室,就又有很多时间在大陆这边呆着了。有很多很差劲的事情,也有一些很好的事情,在这种很复杂的状态里创作,来推进自己学术的建构。一时半会无法说清在北京好和坏,所以现在我想两边跑动起来,逐渐北京和纽约比较多一些,欧洲这块我还没有全部展开,我去过两次巴黎,意大利去过三次,也在意大利办过展览。我在北京几大汽车品牌,宝马、奔驰迈巴赫和大众辉腾有合作,北京的艺术圈他们不知道我有这样的准备。商业品牌不是选人而是选品质,和美术圈选人做group展是不一样的。

何:这和经纪人体系也有关系吧,就是看每个艺术家自己的想法了,您是只想来这个地方展示,还是想进入它的艺术市场,我觉得这在欧洲不是件非常简单的事,可能在美洲会好一些,尤其在美国、北美。但话说回来,我觉得您的东西如果到了法国或是德国这些欧洲国家,应该是非常接地气但同时又具有冲击力的,比如说上次我给您看的法国艺术家苏拉杰的作品,您和他有很多相似的东西,他是这里家喻户晓的艺术家。当然您不了解他,所以这也是一种巧合,你们对于光的控制度都非常的好非常的相似。而您可能带来的未曾相遇的震撼,是您的尺度和您的既相似于又不同于中国传统的绘画表现方式,欧洲人见了不少中国的东西,但当代的好的东西他们没见到多少,当然也没有多少好的可以让他们见到,由于各种各样的原因,他们能见到的更多还是中国体制内认可的绘画以及模仿他们自己都已不看了的过时的油画等等。

蓝:是的,明白。在北美的尝试,纽约对我相对比较接受,因为他们有50年代抽象表现主义的素养,我这种带有东方的表现性他们挺能接受。我没有想过在欧洲怎么操作,慢慢来吧,有条件再说。在纽约比较适合我,那里的艺术基金给了我一个画室,我有画廊,我有一些藏家都在纽约,还有迈阿密的大藏家,他们都对我的东西比较支持。我这套东西就是越高端越会好一点,如果放在比较民间或者更下层一些,只是买来挂挂墙恐怕就不太适合,所以这也是一个问题。北京的接受程度就不如纽约,北京需要一些花里胡哨的东西,而我的东西拧得很干,没有花哨的东西,属于干货,所以我觉得不适合北京的家庭,这不能怪他们,这是大环境造成的。

何:感谢这次的对话,希望能看到您更多的好作品,并期待再次的合作。

Copyright Reserved 2000-2024 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号